荷兰物理学家昂尼斯首次液化了最后一种永久气体氦

来源:历史上的今天编辑:历史上的今天

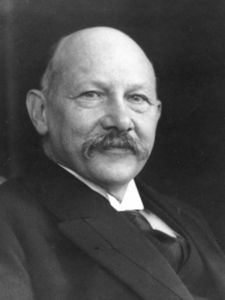

卡末林•昂尼斯(Kamerlingh Onnes)是低温物理学家,1853年9月21日生于荷兰的格罗宁根,1926年2月21日卒于荷兰的莱顿。因制成液氦和发现超导现象1913年获诺贝尔物理学奖。

1882年,29岁的昂尼斯被任命为莱顿大学物理学教授和物理实验室负责人。当时物理学正处在一个转变的时代,人们越来越重视物理实验。昂尼斯在担任莱 顿大学物理实验室负责人后,就决定把研究低温物理作为主攻方向。受范德瓦尔斯工作的影响,昂尼斯研究了液体和气体在很广的压强和温度范围内 的一般热力学特性。为了从实验上支持范德瓦尔斯的气体理论,特别是“对应态定律”,昂尼斯设法将测量范围扩大到可能达到的最低温度。实验发现,为了使气体液化,就要压 缩气体,并使它降温至临界温度以下。如果允许气体推动活塞对外做功,或通过向真空膨 胀做功,就会发生进一步的冷却,从而导致一些气体的液化。为了获得低温,必须使样品 放热。最方便的办法就是把样品浸入一种液化了的气体中。当液化气体气化时,样品就会 不断地放出热量。为了使难液化的氦液化,昂尼斯精心设计了一个系统。利用一个液氢蒸 发外套来使氦降温,然后,再节流膨胀,从而使一部分氦液化。

要进行低温方面的实验,首先就要获得低温。低温要靠液化气体获得。当时只有氢和氦还没有被 液化。英国物理学家杜瓦从1877年开始研究,经过二十多年,于1898年液化了氢。昂尼斯领导的莱顿大学物理实验室为了满足低温研究的需要,于 1892~1894年建成了大型的液化氧、氮和空气的工厂,1906年可以大量生产液氢,为液化氦打下了坚实的基础。又经过两年奋斗,终于在1908年7 月10日成功地液化了氦。为在液氦温度下研究物质的性质创造了条件。

提起1908年使氦液化的那 令人难忘的一天时,昂尼斯说道:“当把液氦呈现给我的朋友范德瓦尔斯时,我真是太高兴了,是他的理论把我一直引导到最后胜利。”

金属的电阻问题是昂尼斯的一个重要研究课题。当时对金属的电阻在绝对零度附近如何变化,有不同的说法,有人认为纯金属的电阻应随温度的降低而逐渐变小, 并最终在绝对零度消失。昂尼斯最初相信的是开尔文1902年提出的另一种观点,即随着温度的降低,金属的电阻在达到一极小值后,会由于电子凝聚到金属塬子 上而变为无限大。昂尼斯由于掌握了液化氦的技术,因而具备了从实验上研究这一问题的条件。1911年2月,他测量了金和铂在液氦温度下的电阻,发现在 4.3K以下,铂的电阻保持为一常数。而不是通过一极小值后再增大。因此他改变了塬来的看法,而认为纯铂的电阻应在液氦温度下消失。

为了检验他的看法,选择了汞作为实验对象,因为汞比其他金属容易提纯。实验结果出现了令人意想不到的奇特现象:汞的电阻在4.2K左右突然消失。这一非同寻常的发现,不仅预示着在电力工业中可以大大提高发电效率, 而且为人们利用这种超导电性制造超导电机、超导磁铁和超导电缆等开辟了广阔的天地。1911年4月~11月,昂尼斯在连续叁篇论文中详细地报道了他的实验结果。

1913年,昂尼斯又发现锡和铅也具有和汞一样的超导电性,不纯的汞也具有超导电性。因对物质低温性质的研究和液氦的制备,昂尼斯(Heike Kamerlingh Onnes 1853~1926) 被授予了1913年度诺贝尔物理学奖。由于昂尼斯对莱顿大学物理实验室的出色领导和管理,使该实验室成了本世纪初全世界低温研究的中心。

免责声明:“历史上的今天”的内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

历史上的今天更多+

- 1奥地利陆军元帅、帝国伯爵布劳恩出生

- 2詹金斯的耳朵战争

- 3“弘一大师”李叔同出生

- 4现代泰国的缔造者、拉玛五世、朱拉隆功大帝逝世

- 5江西九江新军起义 成立军政分府

- 6蔡元培等人发起组织成立和平期成会

- 7开滦煤矿工人大罢工

- 8开滦煤矿工人大罢工

- 9德国汉堡起义爆发

- 10冯玉祥发动北京政变

- 11左翼电影运动开始

- 12日军占领广州

- 13“一代球王”贝利出生

- 14阿拉曼战役爆发

- 15美电影界发生“共产主义”风波

- 16中共广东省委机关报《南方日报》创刊

- 17国际著名电影导演李安出生

- 18匈牙利十月事件爆发

- 19卢旺达总统保罗·卡加梅(Paul Kagame)出生

- 20台湾证券交易所设立

- 21中国著名记者 新中国新闻事业创始人之一范长江逝世

- 22中日和平友好条约正式生效

- 23明仁天皇的长孙女日本真子公主(秋筱宫真子内亲王)出生

- 24杨浦大桥建成通车

- 25河南省委作出《关于开展向吴金印同志学习活动的决定》

- 26莫斯科剧院人质事件

- 27第十届全运会在江苏南京闭幕

- 28微软于中国正式发布Windows 7

- 29中国内地男演员孙艺洲出生

关注官方公众号

关注官方公众号

下载安卓版

下载安卓版