京师同文馆成立

来源:历史上的今天编辑:历史上的今天

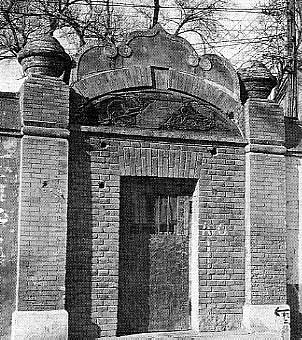

简称同文馆,清代最早培养译员的洋务学堂和从事翻译出版的机构。同治元年(1862)七月二十九日,恭亲王奕欣等奏准在北京设立同文馆,附属于总理衙门。设管理大臣﹑专管大臣﹑提调﹑帮提调及总教习﹑副教习等职。总税务司英国人赫德任监察官﹐实际操纵馆务。先后在馆任职的外籍教习有包尔腾﹑傅兰雅﹑欧礼斐﹑马士等。中国教习有李善兰﹑徐寿等。美国传教士丁韪良自1869年起任总教习﹐历二十五年之久。 该馆为培养翻译人员的“洋务学堂”,最初只设英文、法文、俄文三班,后陆续增加德文、日文及天文、算学等班。招生对象开始限于十四岁以下八旗子弟,1862年6月入学的仅十人,以后扩大招收年龄较大的八旗子弟和汉族学生,以及30岁以下的秀才、举人、进士和科举正途出身的五品以下满汉京外各官,入学学生逐年增多。学习期限初定三年毕业,自光绪二年(1876)后改为两种:由外文而及天文、化学、测地诸学者,八年毕业;年岁稍长,仅借译本而求诸学者,五年毕业。课程设置最初只有英、法、俄、汉文,同治六年后增设算学、化学、万国公法、医学生理、天文、物理、外国史地等。除汉文外其它课程多由外国人担任教习。其经费、人事等权基本控制在总税务司赫德手中。同治八年,赫德提名美国传教士丁韪良担任同文馆总教习,总管校务近三十年。光绪二十七年(1902)并入京师大学堂。 清代在北京开办的采用班级授课制的第一所洋务学堂。清政府自鸦片战争后,屡次与帝国主义列强交涉,深感语言不通、文字隔阂,也是受欺蒙遭失败的原因之一。左宗棠、李鸿章等坚持学习西方,于是在同治元年(1862)设立了京师同文馆,学生为十三、四岁的八旗子弟十人。次年增设法文馆、俄文馆。再后又增设德文、日文。馆中教习均聘外国人。1866年底改为入馆学习者皆取正途人员,如举人、优等贡生及由此出身的五品以下的京外各官,且年龄的30岁以下的人。1867年增天文算学馆。1869年聘美国传教士丁韪良任总教习。1872年拟订了八年课程计划,计为:第一年认字、写字,讲解浅书;第二年练习句法,翻译条子;第三年讲读各国地理及史略,翻译选编;第四年讲求数理启蒙及代数学,翻译公文;第五年讲求格物、几何原本、平三角、弧三角,练习译书;第六年讲求机器、微分积分、航海测算,练习译书;第七年讲求化学、天文、验算、万国公法,练习译书;第八年讲求天文、测算、地理、金石、富国策,练习译书。考试严格,有月课、季考、岁考三种。每三年举行大考一次,列入优等者升官阶,次等者记优留馆,劣等者除名。馆内待遇较优,除膳食、书籍、纸笔由官家供给外,每月尚有薪水银10两。京师同文馆有统一的课程设置和管理章程,基本不学“四书五经”之类的传统科目,被人视为中国近代新式学校的发端。学生毕业后大半任政府译员﹑外交官员﹑洋务机构官员﹑学堂教习。该馆附设印书处﹑翻译处﹐曾先后编译﹑出版自然科学及国际法﹑经济学书籍二十余种。此外还设有化学实验室﹑博物馆﹑天文台等。 1902年1月(光绪二十七年十二月)年并入1898年创建的中国第一所具有现代意义的大学——京师大学堂。

免责声明:“历史上的今天”的内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

历史上的今天更多+

- 1莫斯科大公伊凡三世逝世

- 2法拉第首次发现电磁感应现象

- 3波兰作曲家肖邦逝世

- 4清政府制定黄龙旗为国旗

- 5严范孙、张伯苓创办天津市南开中学

- 6南开大学创办

- 7爱因斯坦逃离纳粹德国

- 8东条英机继任日本内阁总理大臣

- 9胡安·庇隆取得阿根廷的统治地位

- 10电影《三毛流浪记》拍摄

- 11长春和平解放

- 12厦门胜利解放

- 13《三毛流浪记》上映

- 14我国第一个大海港——塘沽新港正式开港

- 15歌手齐豫在台湾出生

- 16香港中文大学成立

- 17清朝末代皇帝溥仪逝世

- 18日本作家川端康成获诺贝尔文学奖

- 19中共中央纪律检查委员会第三次全体会议在北京举行

- 20美国旧金山发生大地震

- 21首个“国际消除贫困日”

- 22国际消除贫困日确立

- 23叶利钦总统签署命令 列别德被解职

- 24智利总统奥古斯托·皮诺切特被拘留 英智关系起风波

- 25“神舟六号”着陆

- 26中国作家、“二十世纪中国文学的良心”巴金去世

- 27现代文学家巴金先生逝世

- 28神舟六号载人飞船着陆

- 29香港拥有62年历史的泰林无线电行清盘结业

- 30我国将10月17日设为“扶贫日”

关注官方公众号

关注官方公众号

下载安卓版

下载安卓版